À PROPOS DE

BONEWOMAN

Histoires qui vous trouvent

— Il faut que je retrouve ce livre !

Il est forcément quelque part, me disais-je en fouillant dans la bibliothèque du salon, sur les étagères de la chambre, dans les piles de livres qui entourent ma table de nuit. Je suis sûre de l’avoir gardé, je le traîne depuis 30 ans, cinq déménagements et deux continents !

Ce qui faisait partie du problème car, Les Femmes qui Courent avec les Loups, de Clarissa Pinolé-Estée, sorti aux États-Unis une quarantaine d’années plus tôt, m’avait passionnée, émerveillée, inspirée à de nombreux niveaux. Je l’avais déjà lu maintes fois, rangé, perdu et retrouvé, relu et re-rangé, re-retrouvé…

J’ai fini par mettre la main dessus et m’y suis replongée avec délice.

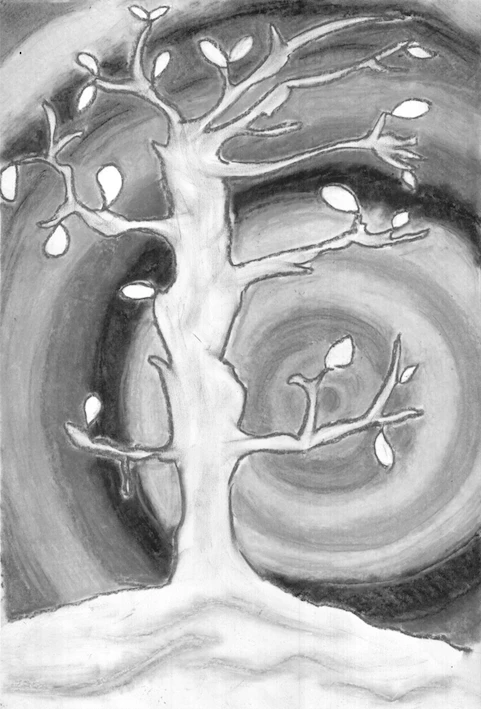

Il y a dans le premier chapitre, l’histoire de La Loba, la Femme Loup, connue aussi sous le nom de Celle qui Sait, ou de Bonewoman (pour traduire ce nom en français, il faudrait articuler de façon élégante les mots femme et ossements, ce que je n’ai pas réussi à faire).

Cette histoire sans intrigue ni suspense y était résumée en une demi-page et suivie d’un bref commentaire. C’était, si j’ose dire, juste un squelette d’histoire qui se mit à me hanter.

Elle me collait à la conscience comme la misère au pauvre monde (aurait dit mon grand-père) ; elle restait immobile, à la périphérie de mon champ de vision, et me revenait à l’esprit dès que je lâchais une activité.

Elle a finalement débarqué pendant une méditation, à un moment où elle savait que je ferais attention.

Le personnage principal, une très vieille femme, était assise, seule près de son feu au milieu du désert, avec sa récolte d’ossements éparpillée autour d’elle. Et plus je la contemplais, plus je sentais monter en moi une profonde et incompréhensible tristesse.

Me revinrent à l’esprit le désespoir et la panique d’un ami en difficulté que j’avais rencontré la veille, ainsi que mes propres sentiments pendant que je l’écoutais : mon impuissance à l’aider, mon découragement face à la situation. Je ne savais plus quoi faire, j’avais épuisé toutes mes cartouches, j’en étais venue à douter que les choses puissent jamais s’arranger durablement.

Et cette image de la vieille femme semblait tout à coup évoquer et exprimer tous ces sentiments, rendant ma détresse tangible, palpable, me montrant aussi son immensité, sa profondeur, les temps anciens desquels elle semblait provenir.

Au fur et à mesure que me traversaient ces vagues d’émotion, une question prenait forme dans l’espace entre elle et moi, ou plutôt une armée de questions : où trouve-t-on les mots, les actes qui peuvent ramener de la vie là où on ne voit plus que du désespoir ? Comment reconnaît-on le chant qui peut libérer l’énergie, raviver la flamme, réveiller le désir de vivre, de se battre pour ce que l’on est, pour ce que l’on veut ?

Comment rallumer l’espoir quand le désespoir a tout envahi ? Comment renverser la vapeur pour qu’au lieu de se noyer dans le passé, on avance vers l’avenir ? Comment redonner l’élan vers l’avant, la force de faire encore un pas sur le chemin quand on a seulement le désir de s’écrouler, de disparaître, de se dissoudre dans l’air pour que cesse la souffrance ?

Quand est-on sûr d’éclairer, d’indiquer la bonne direction, de relever ce qui doit reprendre la route, de laisser ce qui doit être abandonné parce que cela pèse trop lourd, parce que c’est une illusion, une erreur ou un mensonge ?

Je suis restée avec mes questions, bien longtemps après que l’angoisse se soit calmée car je sais que l’ignorance et la souffrance font partie des étapes vers la connaissance.

La vieille femme m’a soufflé qu’il faut traverser ce désert-là et abandonner tout ce que l’on sait déjà si on veut du nouveau; qu’il suffit de faire confiance à l’instant, à l’intuition qui arrive au moment juste et pas avant, aux réponses, lumineuses, qui prennent forme pour qui reste à l’écoute.

Ce que j’ai senti, à ce moment-là, c’est que l’histoire elle-même s’emparait de moi, me poussant à reprendre sa trame et à la réécrire, à la revisiter, encore et encore dans ces pages sans structure ni reliure avec lesquelles je commence mes journées.

Je craignais que l’exercice ne se révèle à la fois futile et ennuyeux et je fus surprise par ce qui arriva : jour après jour, sans relire ce que j’avais écrit la veille pour rester au plus près de ce jaillissement spontané, je plongeais dans l’histoire, parfois au début, souvent au milieu, comme appelée par un passage particulier.

J’étais happée, j’avais l’impression d’écrire sous dictée et bien que ce fût toujours la même histoire, c’était chaque jour différent.

J’ai revisité ainsi, encore et encore, chaque épisode ; et chaque fois, Bonewoman me révélait un nouvel aspect, un nouveau détail, qui entrait en résonance avec des éléments et des sentiments de mon quotidien.

Au bout de 15 jours, je savais que j’avais déjà largué les amarres, que j’étais embarquée dans une traversée au bout de laquelle il me faudrait arriver.

Puis cet élan s’est épuisé, la source s’est tarie. Il fallait maintenant revoir et organiser, récrire et réviser, couper, transformer les dizaines de pages manuscrites étalées sur mon bureau.

Il semble que, dans les contes traditionnels, cette tâche est de l’ordre des traversées de labyrinthe, des descentes en enfer : il s’agit d’approfondir, de trier les nouvelles informations, de cultiver des talents, de développer des capacités, et surtout, de ne pas se décourager, de persévérer jusqu’à l’accomplissement de la tâche.

Plusieurs fois, au cours de ce processus, je repensais à Cézanne et à la montagne Sainte Victoire près d’Aix-en-Provence, dont il peignit pas moins de 80 tableaux.

Ce n’était pas pour lui un simple exercice. Il était habité par la beauté immense de ce lieu qu’il décrit ainsi à son ami Gasquet :

‘Regardez cette Sainte-Victoire. Quel élan, quelle soif impérieuse de soleil et quelle mélancolie, le soir, quand toute cette pesanteur retombe !... Ces blocs étaient de feu. Il y a du feu encore en eux. L'ombre, le jour, a l'air de reculer en frissonnant, d'avoir peur d'eux [...] ; quand de grands nuages passent, l'ombre qui en tombe frémit sur les rochers, comme brûlée, bue tout de suite par une bouche de feu".

En la peignant sous toutes les coutures, par tous les temps, pendant près de 30 ans, Cézanne cherchait à exprimer ce qui se cachait derrière les apparences, aussi enchantées soient-elles déjà. Il disait vouloir découvrir l’âme, l’essence, la vérité profonde de ce site. Pourtant, ce qu’il décrivait dans sa lettre sont des états d’âmes, des sentiments qu’il prêtait à la montagne parce qu’elle les évoquait en lui quand il la contemplait.

Il me semble que c’est son âme à lui qu’il sonda ainsi année après année, tableau après tableau. Il devait sentir que cette montagne pouvait, avec beaucoup de patience, lui en révéler des pans entiers. Et en peignant, il tentait d’exprimer, de communiquer ces états d’âmes toujours plus profonds qui le transportaient et qu’il voulait offrir au monde à travers sa peinture.

Vers la fin de sa vie, il nous donne une clef, dans une lettre à son ami le peintre Émile Bertrand :

"Le temps et la réflexion modifient peu à peu la vision, et enfin la compréhension nous vient’’.

De quoi pouvait-il s’agir sinon de la compréhension de l’Être qu’il cherchait à percer à travers son observation de la nature et que je traque dans les contes que je lis et que j’écris ?

Les histoires, qu’elles soient sacrées, mythologiques ou traditionnelles, ont ce pouvoir d’éclairer et de guider, d’inspirer et d’aiguillonner.

Si on se les répète inlassablement, si on les contemple et les médite, si on les ressasse au plus noir de la nuit, elles révèlent sans se lasser leur sagesse et leurs intuitions, elles emmènent au plus profond des arcanes de la psyché, jusqu’à la source de Vie.

Ainsi sont-ils malins, les petits enfants qui réclament la même histoire, jour après jour. Ils savent qu’il y a une clef, un trésor qui s’y cache quelque part. Il y a une réponse dont ils ont besoin même s’ils ne formulent pas la question, une vérité profonde dont ils ne font que pressentir l’importance.

Plus tard, ils se souviendront peut-être...